Comment la mutualisation des équipements et des systèmes rapproche, soins et services, du public ?

Le principe est simple : un acteur finance les murs, les équipements et l’informatique ; d’autres professionnels y travaillent en autonomie, selon des règles écrites.

Dans la santé comme dans l’alimentaire, cette organisation promet des délais plus courts et des parcours plus lisibles — à condition d’avoir des décisions médicales indépendantes, des prix clairs et des résultats publiés.

Dans la santé, la plateforme repose sur un trio simple : plateaux techniques, médecins indépendants, systèmes d’information.

Un “hébergeur” investit dans des murs, des équipements et des systèmes numériques. La clinique finance ainsi le bloc, l’imagerie, la réanimation et le dossier patient informatisé.

Des opérateurs indépendants (médecins, producteurs, grossistes, marques) y exercent. Les praticiens y opèrent sous conventions, avec liberté de prescription et règles affichées.

Le parcours se standardise : accueil, examens, décision collégiale, intervention, suivi.

Les centres de diagnostic rapprochent l’offre des villes moyennes. La télémédecine et le partage d’images étendent l’expertise sans déplacer le patient.

Les gains se voient d’abord dans les délais et l’homogénéité de prise en charge. L’accès réel, lui, dépend encore des quotes-parts, de la répartition géographique et de la transparence des pratiques.

Le public gagne en accès et en rapidité.

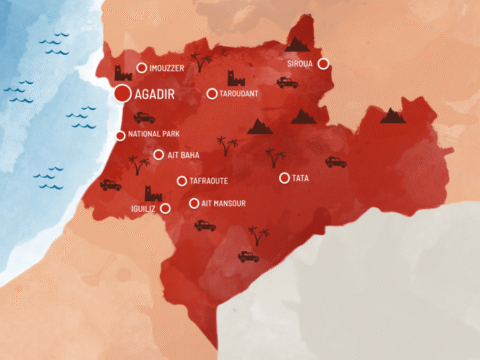

Au Maroc, sur cette base, un acteur a accéléré le déploiement national et l’essor des plateaux lourds : Akdital. En 2024, le groupe passe à 33 établissements et 3 706 lits. En août 2025, il franchit 4 111 lits après de nouvelles ouvertures et acquisitions. Son plan vise un maillage national, avec des centres de diagnostic adossés aux hôpitaux pour rapprocher l’offre.

L’objectif affiché : qualité homogène, parc d’imagerie lourd, disponibilité 24/7.

Toutefois, l’accès aux soins dépend aussi et encore des restes à charge, de la géographie et de la gouvernance.

Il est évident que la “médecine pour tous” progresse. Les réseaux privés s’étendent. Les délais baissent. Mais l’accès réel ne se décrète pas. Il se mesure au moment de payer, au kilomètre à parcourir et dans la façon dont les règles sont appliquées.

Quand la facture dépasse ce que les tarifs de référence (souvent obsolètes) couvrent, le patient renonce à se faire soigner. Le tiers payant partiel et ciblé n’aide pas vraiment. Sans prise en charge par la sécurité sociale ou une assurance privée, beaucoup de patients doivent avancer la facture ou fournir un dépôt d’admission. La pratique du chèque de garantie, pourtant illégale, survit dans certaines cliniques et transforme la caisse en filtre d’accès. Mais avec prise en charge, l’assureur paie sa part directement ; le patient ne règle que le reste prévu par les règles (sa quote-part), et non la totalité de la facture.

Même dans les villes moyennes aujourd’hui desservies, les plateaux lourds — blocs ultra-équipés, imagerie lourde (IRM, scanner), radiothérapie, salles de cathétérisme — restent concentrés dans quelques pôles universitaires et métropolitains. Donc, pour beaucoup de personnes, le trajet, le coût du transport et le temps perdu pèsent encore. Sans centres de diagnostic de proximité, sans télé-imagerie et télé-spécialités, la distance redevient une barrière sociale.

Des garde-fous sont également nécessaires. L’orientation des actes doit rester strictement clinique càd fondée sur l’état de santé du patient et sur des indications médicales objectivées — anamnèse, examen, examens complémentaires utiles — appuyées par les preuves (recommandations, protocoles), pondérées par le bénéfice/risque et le consentement éclairé.

Autrement dit : des décisions guidées par la nécessité médicale, pas par des considérations commerciales, logistiques ou d’occupation de plateau. De même, des conventions doivent encadrer ce système. La transparence des tarifs doit être obligatoire et contrôlée.

La voie est connue. Réduire les restes à charge et étendre le tiers payant. Densifier l’offre de proximité et fiabiliser le télé-soin. Publier des résultats compréhensibles par tous. Là, la plateforme tient sa promesse : qualité homogène, délais courts, accès effectif.

Sinon, le système s’étire sans s’ouvrir. Et la “médecine pour tous” reste un slogan.

En Belgique, la logique “infrastructure + indépendants” est ancienne… dans la santé. Beaucoup de médecins exercent à l’hôpital en statut libéral, rémunérés à l’acte, tout en s’appuyant sur les plateaux techniques hospitaliers.

Le cadre fixe des normes et laisse coexister salariat et indépendance.

L’établissement fournit les salles d’opération, l’imagerie, le laboratoire et l’informatique. Le médecin apporte son expertise et exerce sous conventions.

Le parcours est balisé. Consultation, examens, décision à plusieurs (staff), intervention, revalidation.

Les rendez-vous sont coordonnés. Les prescriptions sont électroniques.Le dossier suit le patient.

La facture obéit à des règles publiques (INAMI). En hospitalisation, le tiers payant est largement pratiqué : l’assureur paie sa part, le patient règle sa quote-part. En ambulatoire, une avance reste fréquente.

Des suppléments d’honoraires peuvent s’appliquer en chambre individuelle ; ils doivent être annoncés.

Les garde-fous existent. Conventions hôpital–médecins. Charte du patient. Affichage des prix.

Des indicateurs de qualité sont publiés (délais, réadmissions, infections, satisfaction).

L’objectif reste le même : décisions médicales d’abord, prix lisibles, résultats visibles.

Ce qui marche : standardisation du parcours, continuité des soins, sécurité des plateaux techniques.

Ce qui reste à améliorer : clarté des suppléments, lisibilité des factures, pression sur les urgences, écarts entre territoires.

Dans l’alimentaire, on retrouve la même logique : des indépendants au centre, appuyés par l’infrastructure et les systèmes d’une enseigne.

Le magasin devient une plateforme. Il ouvre ses mètres carrés et ses systèmes à des marques ou à des prestataires.

On voit des « corners » à l’intérieur des supermarchés, des rayons suivis par des équipes de la marque et un parcours relié par le numérique : commande dans l’app, retrait en magasin, livraison à domicile.

Au Maroc comme en Belgique, beaucoup de points de vente de proximité sont exploités par des indépendants soutenus par une centrale (achats, logistique, informatique).

En Belgique, on parle de la franchise/affiliation tandis qu’au Maroc, on voit plutôt des réseaux intégrés (Marjane, BIM) et une franchise “de marque” au niveau du groupe (Label’Vie ↔ Carrefour), moins un maillage massif de petites franchises de proximité opérées par des indépendants.

Pour le client, l’effet se mesure au quotidien : plus de services, des stocks mieux tenus, un suivi simple sur le téléphone. Là aussi, tout se joue sur la clarté : étiquettes lisibles, promos compréhensibles, service après-vente qui répond.

Alors, est-ce “le” nouveau mode commercial des produits et services ?

Oui, pour les secteurs intensifs en capital et en tech. Mutualiser l’infrastructure abaisse les coûts fixes, accélère l’extension et attire des indépendants spécialisés.

Pour l’usager, le gain, c’est l’accès, la vitesse et la standardisation.

Le revers, ce sont la dépendance à l’hébergeur, l’opacité possible des données, la pression tarifaire et, en santé, le risque d’orientations non cliniques.

L’équilibre tient à trois leviers : contrats transparents (données, tarifs, redevances), interopérabilité des systèmes et régulation vigilante pour protéger l’indépendance professionnelle et l’intérêt du patient/consommateur.

Source : Akdital annonce 12 nouvelles ouvertures en 2025 sur fond de forte croissance – Infomédiaire, Akdital annonce 12 nouvelles ouvertures en 2025 (Infomediaire, 29 sept. 2025), Akdital – Indicateurs T2 2025 (PDF, 25 août 2025) – capacité 4 111 lits, Akdital – Q2 2025 press release (EN, PDF), Première téléchirurgie robot-assistée au Maroc (MAP, 3 mai 2025), La téléchirurgie et la démocratisation de la médecine de pointe (MAP Business, 6 mai 2025), Généralisation de l’AMO – Avis du CESE (PDF, nov. 2024), Chèque de garantie en clinique : pratique interdite (Médias24), Exemples récents de demandes de chèque de garantie (presse 2025), Belgique – Synthèse du système de santé (European Observatory, PDF), Delhaize – Transformation des 128 supermarchés en magasins affiliés (communiqué, 7 mars 2023), Franchisation Delhaize – point d’étape (The Brussels Times, 19 févr. 2024), Retail Partners Colruyt Group – appui aux indépendants (Spar/Alvo)