Le Maroc déploie une stratégie discrète mais efficace : capter chaque averse, aussi rare soit-elle, la stocker, et l’utiliser intelligemment.

À ce jour, 187 projets ont déjà vu le jour.

Ils couvrent jusqu’à 30 % des besoins en eau conventionnelle dans certaines zones.

Un budget d’environ 80 MDH par an est consacré à cette politique. Leur gestion passe ensuite aux Agences de bassins et aux collectivités.

Le maillage territorial s’étend.

Les provinces concernées sont notamment Tiznit, Agadir, Chtouka Aït Baha, Taroudant, Chefchaouen, Smara, Zagora, Ouarzazate, Guelmim, Sidi Ifni, Rhamna, Safi, Youssoufia, Tétouan, M’diq-Fnideq et Khouribga.

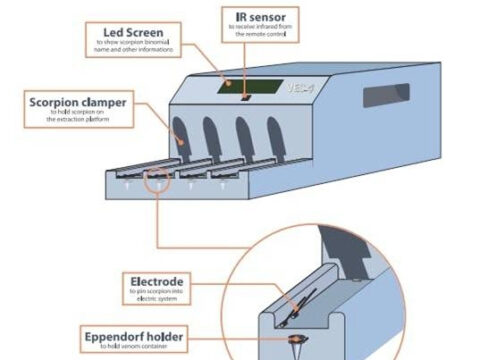

Les ouvrages prévus comprennent 159 réservoirs et bassins, 23 systèmes de collecte sur toitures et 5 seuils de recharge des nappes. Actuellement, 103 chantiers sont en cours : 85 réservoirs/bassins, 15 projets « toitures » (scolaires) et 3 seuils de recharge.

Ce qui se construit, où, et pour quoi faire ?

Trois familles d’ouvrages avancent en parallèle.

Des réservoirs modernes (cuves, bassins) et des métfias, c’est-à-dire des citernes traditionnelles enterrées captent les pluies d’orage pour les usages non potables. On les retrouve surtout à Tiznit, Agadir, Sidi Ifni, Boujdour, Zagora, Ouarzazate et Tata.

Les toitures d’établissements publics (écoles, administrations) sont équipées à Khouribga, Rhamna, Taroudant, Safi, Youssoufia, Tétouan, M’diq-Fnideq et Taza.

Des seuils de recharge sont déployés dans les zones propices pour réalimenter les nappes et amortir les crues. Un projet de décret encadrant la collecte, le stockage et les usages est en préparation. Sur le terrain, ces seuils montrent déjà leur utilité. Dans le Sud-Est (Tinjdad, Alnif, Tazarine), les mesures piézométriques attestent d’une remontée des niveaux après les crues, signe d’une recharge effective des aquifères. C’est un filet de sécurité pour les puits, l’irrigation d’appoint et la préservation des oasis.

Pourquoi c’est pertinent malgré le déficit pluviométrique ?

La pluie n’a pas disparu. Elle est devenue rare, brève, et souvent intense.

Sans ouvrages, elle ruisselle vers la mer en emportant les sols.

Les réservoirs lissent ces pics et créent une réserve locale. Les seuils ralentissent l’eau dans les oueds et favorisent l’infiltration vers les nappes. Les toitures, elles, offrent une ressource immédiate pour les usages non potables (chasses d’eau, nettoyage, arrosage, lutte anti-incendie). C’est ce « découplage » des usages qui produit jusqu’à 30 % d’économie d’eau de réseau. )

À quoi s’attendre côté citoyen ?

Moins de coupures pour les services essentiels. Les réserves décentralisées créent un tampon lors des tensions sur le réseau. Les écoles équipées utilisent leur propre eau pour les sanitaires et l’entretien ; l’apprentissage se fait dans de meilleures conditions, même en période sèche.

Factures allégées et usages sécurisés. En substituant l’eau de pluie aux usages non potables, les ménages, copropriétés et équipements publics réduisent leur consommation facturée. Les communes baissent leurs volumes pour l’arrosage et le nettoyage urbain. Cela libère de l’eau potable pour les foyers.

Moins d’inondations soudaines, plus de sols protégés. Les bassins de rétention et les seuils atténuent les crues éclairs et limitent l’érosion. Dans des provinces comme Zagora, ces aménagements s’intègrent aussi à des plans de protection contre les crues.

Des nappes stabilisées sur le long terme. En période sèche, chaque crue interceptée compte. Les remontées piézométriques observées après mise en place de seuils confirment l’intérêt de ces ouvrages pour la sécurité hydrique rurale.

Les points à surveiller pour tenir la promesse

Dimensionner au plus juste. La capacité des cuves et bassins doit coller aux surfaces de collecte et aux pluies locales pour éviter débordements ou sous-utilisation. Filtrer et entretenir.

Les dispositifs « first flush », les grilles et les décanteurs sont essentiels pour garder une eau propre pour les usages autorisés.

Protéger contre l’évaporation. Couvercles, ombrières et plantations réduisent les pertes.

Clarifier les règles. Le futur décret doit sécuriser les usages et la qualité, et accélérer l’adoption par les collectivités et les particuliers.

Certes, ces projets ne « font pas pleuvoir ». Ils transforment des pluies rares mais intenses en service continu : eau pour les usages non potables, nappes rechargées, crues mieux gérées, factures maîtrisées.

Avec 103 chantiers en cours et une cible de 159 réservoirs/bassins, 23 toitures équipées et 5 seuils de recharge, la promesse est concrète : plus de résilience locale, pour les écoles, les foyers et les communes.

Source : Projets de collecte des eaux de pluie: réduction de 30 % de la consommation d’eau,Collecte des eaux pluviales : 187 projets déjà réalisés, jusqu’à 30 % d’économie d’eau dans certaines régions, Collecte des eaux pluviales : une pratique à optimiser en période de sécheresse, Les ressources en eau souterraine au Maroc — présentation INBO/DRPE (CIEC3, Fès 2024) – PDF. (INBO), À Zagora, trois accords signés pour la préservation de la nappe et la protection contre les inondations. )