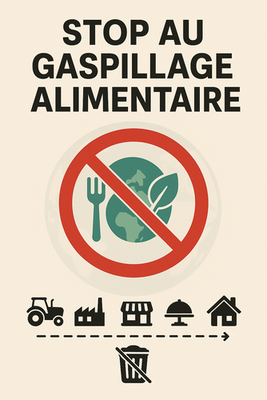

Le paradoxe demeure. À l’échelle mondiale, 1,05 milliard de tonnes de nourriture ont été gaspillées en 2022, soit 132 kg par habitant et près d’1/5 des aliments disponibles pour les consommateurs.

Ce volume se répartit “en aval” entre ménages (79 kg par personne), restauration (36 kg) et commerce de détail (17 kg). Autrement dit, la plus grande part du gâchis se joue à la maison et à table, pas seulement en magasin.

En amont, les pertes commencent au champ, au transport, au stockage ou en atelier. Elles représentent environ 13,3 % de la production mondiale avant d’atteindre le commerce.

À ces pertes techniques s’ajoute un tri esthétique omniprésent : les filières privilégient les fruits et légumes bien formés, bien calibrés, ni trop petits ni trop grands. Les produits hors normes sont déclassés, transformés à faible valeur, ou écartés.

Pour garantir l’approvisionnement “conforme”, on surproduit afin d’obtenir assez de pièces “vendables”. Cette surproduction mécanique accroît les pertes dès l’origine.

Lorsque le produit “passe”, la dernière ligne droite concentre le gaspillage en aval.

Les raisons sont connues et cumulatives : prévisions généreuses pour “ne jamais manquer”, portions standardisées, confusion entre date limite (sécurité) et date de durabilité (qualité), et comportements d’achat qui remplissent trop les frigos.

Sur ce segment aval, les chiffres sont désormais explicites au niveau mondial : 79 kg gaspillés par habitant et par an dans les ménages, 36 kg en restauration, 17 kg au détail. Ces ordres de grandeur permettent de piloter les efforts là où ils comptent le plus.

Du point de vue du commerçant. sauver un invendu coûte du temps et de l’organisation (tri, ré-étiquetage, chaîne du froid, don traçable).

De plus, en multipliant les grosses remises, on déplace le repère de prix : pour le client, la promo devient le prix attendu, et le prix normal se vend moins.

Si ces coûts et ce risque dépassent le gain d’écouler l’invendu, le commerçant jette.

Là où des règles et outils (don obligatoire, incitations fiscales, tarifs de fin de journée, applis anti-gaspi) changent ce calcul, jeter devient moins intéressant que ne pas jeter..

Derrière chaque aliment jeté se trouvent le coût caché à savoir des kilowattheures, des litres d’eau, des kilomètres de camion et des heures de travail perdus.

La chaîne consomme de l’énergie pour cultiver, transformer, réfrigérer et livrer ; puis elle en consomme encore pour collecter, transporter et traiter les déchets. Chaque kilo gaspillé “compte double” : une fois à la production, une fois à l’élimination.

À cela s’ajoutent les externalités : émissions de gaz à effet de serre, pression sur l’eau et les sols, congestion des filières de traitement. Au final, le ménage paie deux fois : dans le prix au magasin et dans les taxes ou services liés aux déchets, tandis que la surproduction entretient des coûts fixes élevés et une pression durable sur les prix.

encart_gaspillage_monde_maroc_belgiqueLe tableau juxtapose deux mesures complémentaires. À l’échelle mondiale, le gaspillage aval atteint 132 kg par habitant et par an : la majeure partie provient des ménages, puis de la restauration et du commerce. Au Maroc, on observe 113 kg/hab/an au stade aval. Ce total grimpe lors de périodes de forte demande (Ramadan, Aïd, mariages), quand l’abondance se transforme en restes non consommés, et il s’additionne à des pertes amont encore élevées pour les produits très périssables. En Belgique, le total aval tourne autour de 85 kg/hab/an; si l’on regarde la masse totale de déchets alimentaires, la part amont (production + transformation) représente environ 44 %, et la part aval (commerce + restauration + ménages) environ 56 %.

À retenir : les % amont/aval décrivent la répartition des tonnages le long de la chaîne, tandis que les kg/hab (aval) mesurent ce que les consommateurs (magasins, restaurants, foyers) gaspillent par personne. Ces indicateurs ne s’additionnent pas ; ils se complètent pour cibler l’action là où elle réduit le plus les pertes et les coûts.

Réparer la chaîne, du champ à l’assiette

Le gaspillage n’est pas une fatalité. Il naît d’une somme de petites défaillances. On l’atténue en corrigeant chaque maillon, dès l’amont.

Il faut desserrer les critères esthétiques, accepter des calibres variés et ouvrir des débouchés dignes pour les “hors-normes”.

Il faut sécuriser le froid avec des solutions sobres, parfois solaires, et améliorer le stockage et la manutention. Les volumes doivent être mieux prévus, en s’appuyant sur la météo et les ventes, et en appliquant le “premier expiré, premier sorti” dès l’emballage.

Les surplus doivent être transformés rapidement, sans en faire une habitude, et les équipes formées aux bons gestes post-récolte.

Au Maroc, la priorité reste le froid et le transport des fruits et légumes. En Belgique, l’effort porte surtout sur la transformation et la logistique fine.

En aval, la clarté sauve des kilos. La date limite de consommation n’est pas la date de durabilité minimale.

Les magasins doivent rendre visibles les “dates courtes”, pratiquer les remises de fin de journée et organiser le don systématique avec une traçabilité simple. Les rayons doivent suivre la logique “premier expiré, premier sorti” pour que les produits proches de l’échéance partent d’abord.

La restauration gagne à proposer des portions à la carte, à recharger les buffets en petites quantités et à banaliser le doggy bag.

Les cantines peuvent réduire les restes par la pré-commande et le comptage quotidien.

À la maison, on planifie, on cuisine d’abord ce qui périme, on règle le réfrigérateur à 4 °C ou moins et le congélateur à −18 °C, on congèle les excédents et on valorise les restes.

En Belgique, la collecte séparée des biodéchets et leur valorisation bouclent la boucle. Au Maroc, les dons de proximité et les circuits courts sont essentiels pendant les périodes de forte demande, comme le Ramadan et les fêtes.

Reste la gouvernance. Il faut mesurer par maillon, publier chaque année et fixer des cibles claires à l’horizon 2030.

Il faut rendre le don plus simple que la benne, par des règles lisibles et des incitations efficaces.

Il faut tarifer l’élimination au plus juste, financer le froid propre et soutenir la transformation rapide des surplus.

Il faut enfin éduquer aux “repères de dates”, à la portion juste et au rangement du réfrigérateur dès l’école.

Réduire les pertes en amont et le gaspillage en aval, c’est économiser l’eau et l’énergie, calmer les prix et rapprocher la sécurité alimentaire d’un résultat concret.

On nourrit mieux non pas en produisant toujours plus, mais en jetant beaucoup moins.

Source : Gaspillage incendiaire – Aujourd’hui le Maroc, UNEP-Food Waste Index Report 2024 , Eurostat-Food waste: 132 kg per inhabitant in the EU in 2022, Food waste and prevention – estimates , FAO –Over 13% lost before retail (Food Loss), Bruxelles-Capitale — Obligation de don des invendus alimentaires, Légifrance — Loi “Garot” 2016 (don des invendus, hiérarchie anti-gaspi) , Morocco World News — Moroccan Households Waste 4.2 Million Tons Yearly (113 kg/hab), Hespress (EN) – Moroccans wasted 4.2 million tons of food in 2022